Chants de Maldoror, de Marius Constant - dimanche 11 avril 1965

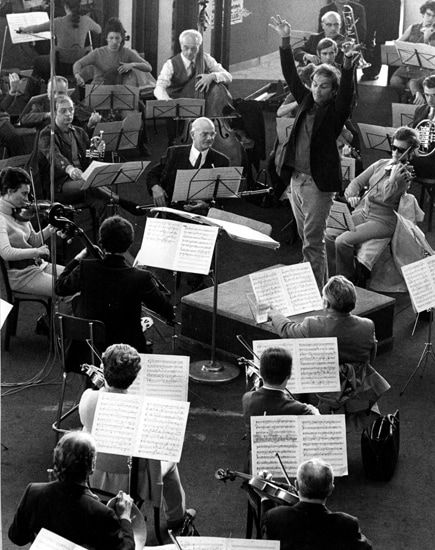

Concert avec le concours de l'Ensemble de Musique Contemporaine de l'O.R.T.F., Ars Nova, sous la direction de Marius Constant, avec le concours de Jean-Jacques Béchade, chorégraphe et chef d'orchestre et d'Alain Cuny, récitant.

L'œuvre

Elle met en musique les Chants de Maldoror : poème en prose de Lautréamont, dont un chant a été publié à Paris en 1868 et l'ensemble (6 chants) à Bruxelles en 1869. Cette œuvre, longtemps peu connue, fut remise à l'honneur après 1920 par les écrivains surréalistes, qui revendiquèrent Lautréamont comme l'un de leurs maîtres.

Extraits du programme du 2e Festival de Royan : « Œuvre de concert pour récitant, chorégraphe - chef d'orchestre, vingt-trois musiciens appelés « improvisateurs » et dix violoncelles.

Les cinq « Chants » sont divisés en périodes et chaque période comporte un nombre de cellules numérotées de 1 à 100.

« Le Verbe déclenche le Geste, qui, lui, engendre la musique. Le Verbe n'est lié à aucune contrainte. Le Geste est personnifié par un danseur, appelé chorégraphe-chef d'orchestre ; il est, la plupart du temps, face à son orchestre et évolue pour son orchestre.

« Le Verbe déclenche le Geste, qui, lui, engendre la musique. Le Verbe n'est lié à aucune contrainte. Le Geste est personnifié par un danseur, appelé chorégraphe-chef d'orchestre ; il est, la plupart du temps, face à son orchestre et évolue pour son orchestre.

Les 23 musiciens « improvisateurs » choisissent entre plusieurs cellules proposées et aussi, entre plusieurs combinaisons de cellules. De plus, ils ont entière liberté sur l'interprétation des fragments choisis, le chef ne faisant que suggérer. Il n'y a plus d'œuvre fixe. Elle sera jouée plusieurs fois, chaque fois différemment. »

« Marius Constant, confronté aux Chants de Maldoror, se devait de créer un monde ondulant, aléatoire, fait de ruptures et d'accélérations, tel un magma intérieur, incandescent. »

Terrêtektorh, de Iannis Xenakis - dimanche 3 avril 1966

Concert de l'Orchestre Philharmonique de l'O.R.T.F., dirigé par Hermann Scherchen, donné dans la rotonde du Casino Municipal.

- L'œuvre, une nouveauté absolue

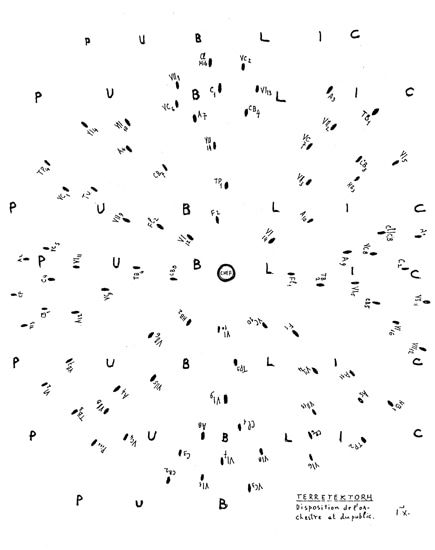

- Iannis Xenakis. Extrait du programme de 1966 : Terrêtektorh propose deux innovations fondamentales :

- a) L'éparpillement total des musiciens de l'orchestre parmi le public. L'orchestre est dans le public et le public est dans l'orchestre [...] La salle où sera exécutée cette œuvre devra être dégagée de tout obstacle auditif et visuel (sièges, fauteuils, scène, etc.). Terrêtektorh met le son et la musique autour de l'homme, tout près de lui. Il déchire le rideau psychologique et auditif qui sépare l'auditeur des musiciens [...].

- b) La couleur orchestrale est déplacée vers le spectre des sons secs, remplis de bruit,afin d'élargir la palette sonore de l'orchestre et de rendre efficace au maximum l'éparpillement précédent.

À cet effet, chacun des 90 musiciens possédera, outre son instrument usuel, corde ou vent, trois instruments à percussion, tels que le wood-block, les "maracas" et le fouet, ainsi que des petits sifflets-sirènes qui possèdent trois registres et donnent des sons semblables à des flammes. »

Le public dans l'orchestre

Impavide, les bras croisés, Monsieur Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'O.R.T.F., semblait n'entendre ni le violoncelle qui était à sa droite, ni la clarinette qui se trouvait à sa gauche. Un peu plus loin, Georges Auric, directeur de l'Opéra, ajustait ses lunettes pour lire sur la partition du "piccolo" qui était devant lui. René Clair, de l'Académie française, était perdu quelque part du côté des timbales. S.E. Jean Druto, ambassadeur de Pologne, observait entre deux pupitres, un flegme quasi-britannique, et, près de lui, Jean-Noël de Lipkowski, député-maire de Royan, ne semblait pas autrement effrayé de la responsabilité qui lui revenait dans cette aventure, même lorsque, posant l'un son violon, l'autre sa flûte, l'autre son basson, les musiciens entreprirent d'agiter des fouets, de frapper sur des maracas ou de souffler dans des sifflets-sirènes, dans le même temps que, dominant la situation, Hermann Scherchen, impressionnant de calme, de dignité et d'élégance, dirigeait, en tournant sur lui-même, son orchestre diffus.

Jean Ladoire, Sud-Ouest - 5 avril 1966

Nuits, de Iannis Xenakis - dimanche 7 avril 1968

Musique pour 12 voix mixtes. Création mondiale jouée au Château de La Roche-Courbon. Deuxième exécution le lundi 8 avril à 11h, au Casino Municipal. Interprété par les Solistes des chœurs de l'O.R.T.F., direction : Marcel Couraud.

Les interprètes : un concert d'éloges

Les interprètes : un concert d'éloges

L'ensemble des solistes des chœurs de L'O.R.T.F., sous la direction de Marcel Couraud, s'est taillé un beau succès, que méritaient sa vaillance, sa virtuosité et sa sincérité.

Gérard Zwang, La France - 9 avril 1968

Les solistes des chœurs de l'O.R.T.F. et leur chef, Marcel Couraud, ont porté, dans l'enthousiasme, à bout de bras, à bout de voix, ce nouveau chant de la terre.

Maurice Fleuret, Le Nouvel Observateur - 24 avril 1968

Une émotion poignante

Je crois pouvoir situer Nuits parmi les œuvres les plus extraordinaires de la production vocale contemporaine.

Henri Jaton, Tribune de Lausanne - 17 avril 1968

...L'extrême poésie dramatique de cette évocation des Nuits - nuits de la nature avec les bruissements des animaux, nuits des prisons aux bruits lugubres qui donnent le frisson - est portée par ces nuages sonores évoluant en glissant des brusques ou imperceptibles qui caractérisent les œuvres orchestrales de Xenakis et confèrent ici un caractère implacable à cette fresque pleine de gémissements et de cris, d'un langage "instrumental" très neuf.

Jacques Lonchampt, Le Monde - 13 avril 1968

Xenakis, logicien implacable, illustrateur sonore des vertiges mathématiques, maître absolu de toutes les ruses de l'art, retrouve au cœur de ses Nuits, la voix des premiers âges, la voix intime et secrète qui nous est commune.

Maurice Fleuret, Le Nouvel Observateur - 24 avril 1968

Il y a eu aussi, en création mondiale, une œuvre de Ianis Xenakis, Nuits. Triomphe, l'œuvre est bissée. Puis ce furent les Cinq Rechants pour douze voix mixtes d'Olivier Messiaen. La salle était très animée. Un petit nombre de jeunes hurlèrent, crièrent et sifflèrent... réclamant Xenakis sur l'air des lampions. La querelle entre "pour" et "contre" s'est terminée dehors, où certains en vinrent aux mains.

J.F. Launay, France-Soir - 10 avril 1968

Les Nuits furent bissées. L'auditoire a frémi par ce chant obsessionnel de Xenakis qui nous a peut-être livré ce qu'il tenait caché au plus profond de son intimité. Rien d'éphémère dans cette exécution ... Nous les porterons en nous, ces "Nuits", cruellement, inlassablement. Elles ne pourront disparaître que lorsque tous ces "milliers d'oubliés" seront devenus nos frères, que tous les barreaux s'écarteront à tout jamais.

Paul Menier, Télérama - 5 mai 1968

« Entrée libre chez Xenakis - mardi 6 avril 1971 »

Iannis Xenakis (1922-2001)

D'origine grecque, ayant choisi la nationalité française en 1965, mathématicien, architecte et compositeur, il fut l'auteur le plus joué et le plus acclamé au Festival de Royan.

Œuvres présentées dans la nuit Entrée Libre chez Xenakis :

- Diamorphoses : composition électronique de I. Xenakis.

- Orient- Occident : musique concrète de I. Xenakis.

- Herma pour piano, de I. Xenakis, joué par Claude Helffer.

- Messe Notre-Dame de Guillaume de Machaut, interprétée par les solistes des chœurs de l'O.R.T.F..

- Exercices Rythmiques : zarb (tambour), joués par Djanchid Chemirami

- Trompes et tambours : court-métrage de Kimiaki.

- Premier mouvement du Quintette avec clarinette de J. Brahms, joué par l'Octuor de Paris.

- Extraits de Hiroshima mon amour d'Alain Resnais.

- Nuits : pour douze voix mixtes, de I. Xenakis.

- Habiki HanamaI : musique électronique, de I. Xenakis.

- Anaktoria : de I. Xenakis, joué par l'Octuor de Paris.

- Pas de visa pour un montagnard crétois (lamentations sur un partisan blessé) : musique folklorique enregistrée.

- In memorian Strawinsky : trois pièces pour clarinette par Guy Deplus, de Igor Strawinsky.

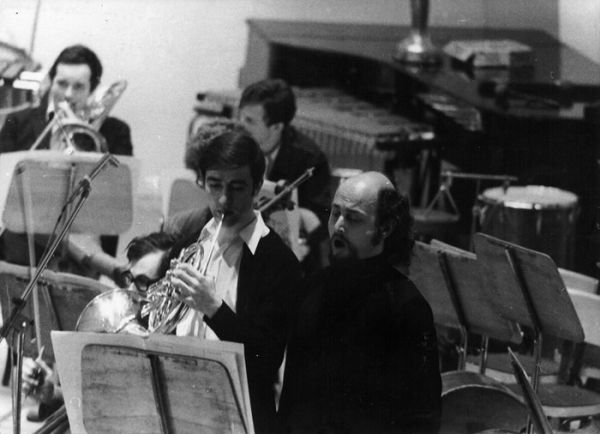

- Synaphaï de I. Xenakis, joué par Georges Pludermacher au piano et l'Orchestre Philharmonique de l'O.R.T.F., dirigé par Michel Tabachnik.

- Musique Japonaise : Madame Tsuruta et son biwa.

- Nomos Gamma de I. Xenakis, joué par l'Orchestre Philharmonique de l'O.R.T.F., dirigé par Michel Tabachnik.

- Bohor : musique électronique de I. Xenakis.

- Troisième sonate pour piano de Pierre Boulez, joué par Claude Helffer.

- Film de Kenneth Angel sur la torture physique.

- Concret PH : Composition électronique de I. Xenakis.

- Alexandre Newski : film de S.M. Eisenstein, musique de Serge Prokoviev.

« Carte blanche à Méfano - 28 mars 1972 »

Nuit blanche

Xenakis avait sauvé le Festival 1971 avec son Entrée Libre, Claude Samuel offrit à Paul Méfano un cadeau somptueux : une nuit entière de spectacle intitulée « Carte Blanche à... »

La Nuit Xenakis avait montré ce qu'il fallait éviter : temps morts, retards, errances sur la plage, musique inadaptée à l'acoustique de certains lieux, etc. De plus, il fallait savoir que le public venait écouter la musique de Paul Méfano en premier lieu, et que les goûts cinématographiques, musicaux ou théâtraux du compositeur l'intéressaient peu. Tout était réuni pour une Nuit exceptionnelle : l'Orchestre Symphonique de Bordeaux en grande forme, des chanteurs de grande qualité, le Florilegium de Paris dirigé par Jean-Claude Malgloire, Danièle Delorme et Henri Virlojeux, le Rideau cramoisi d'Alexandre Astruc, un bon repas froid.

Œuvres programmées de 18h00 à l'aube

- Berlioz : Ouverture de Béatrice et Bénédicte par l'Orchestre Symphonique de Bordeaux (dir. Michel Tabachnik).

- Le Franchissement des temps morts, Intermède burlesque (mime).

- Paul Méfano : Incidences (1960), pour piano et orchestre de chambre par l'Ensemble 2E2M.

- Pierre Boulez : 6e pièce du Marteau sans Maître (1955), par l'Orchestre Symphonique de Bordeaux (dir. Michel Tabachnik).

- Paul Méfano : Madrigal (1962), pour trois voix de femme et petit ensemble.

- Divertissement de Jean-Paul Farré (clown musicien).

- Charmeur de serpents par J.M. Binoche (burlesque).

- Scriabine : cinq préludes pour piano interprétés par Gérard Frémy.

- Le Rideau cramoisi (1952), film fantastique d'Alexandre Astruc, avec Anouk Aimée.

- Guillaume de Machaut : Hoquetus David et trois autres pièces médiévales par le Florilegium Musicum de Paris (dir. J.-Cl. Malgoire).

- Paul Méfano : La Cérémonie (1970). Carol Plantamura soprano, John Thomas haute-contre, William Pearson baryton par l'Orchestre Symphonique de Bordeaux (dir. Michel Tabachnik).

- Le Florilegium Musicum de Paris anime un repas froid à la salle de conférence (10 Francs), puis Guy Deplus, Carol Plantamura et Jacqueline Méfano interprètent Le Pâtre sur le rocher, de Schubert.

- Paul Méfano : Intersections (1970), œuvre pour bande magnétique à six pistes.

- Alban Berg : Quatre pièces pour clarinette et piano, opus 5, interprétées par Guy Deplus et Jacqueline Méfano.

- Paysage (1968), pièce d'Harold Pinter mise en scène par Eric Kahane, avec Danièle Delorme et Henri Virlojeux.

- Mozart : Quintette avec clarinette K.581 interprété par Guy Deplus, et un quatuor à cordes improvisé.

- Paul Méfano : Messe des voleurs (1972). Bande magnétique à six pistes, Mady Mesplé soprano, orchestre disséminé autour de la rotonde. Public entassé au milieu.

- Un film polonais de Jerzy Kawalerowicz, Mère Jeanne des Anges (1961) termine la soirée à 6h15 du matin !

- Un colloque était prévu pour faire le bilan de la soirée, mais le public, épuisé et ensommeillé, a déclaré forfait !

Biographie : né en 1937 à Bassorah en Irak, par hasard. Compositeur fondateur et directeur de l'Ensemble 2E2M, et du Collectif musical international de Champigny-sur-Marne. Études musicales au Conservatoire de Paris avec Darius Milhaud et Olivier Messiaen puis à l'académie de Bâle avec Pierre Boulez, Karl Heinz Stockhausen et Henri Pousseur.

À propos de : Paul Méfano, La Messe des Voleurs

La Messe des Voleurs(1972) suscite pendant une heure et demie une orgie sans pareille sur le plan des sonorités ; malgré ou plutôt à cause de l'intensité extrême du volume sonore, l'auditeur se laisse captiver de bout en bout par ce rituel magique qui, même privé du support scénique prévu par l'auteur, exerce une espèce d'envoûtement démoniaque sur l'inconscient. Avec 12 musiciens, 4 chanteurs et un appareillage électroacoustique complexe, le compositeur réussit un tour de force ; on perçoit d'emblée la richesse harmonique du matériel malgré le manque de mise au point. Des problèmes d'organisation non imputables au compositeur ne lui ont laissé qu'une répétition unique pour cette messe dont l'esquisse ainsi entendue ne nous fait plus désirer que d'entendre la pièce dans de meilleures conditions. Paul Méfano, un tempérament de feu.

Paul Beusen, La Cité

Les Voleurs de Messe pour bande magnétique à six pistes avec des voix en solo et divers ensembles. 85 minutes ! Le public abasourdi -- séduit -- s'endort. Mady Mesplé s'enfuit, il est 5 ou 6 heures du matin.

Henri Besançon

À propos de : Paul Méfano, La Cérémonie

L'œuvre a été unanimement encensée par le public et par les critiques. Un triple orchestre, trois chanteurs solistes, dont un suréminent haute-contre, des chœurs psalmodiés : Méfano affichait ses ambitions. Carol Plantamura est une femme superbe, John Thomas, pour les Royannais, une curiosité. On connaissait vaguement Alfred Deller haute-contre barbu, mais un homme qui chantait comme une dame, c'était curieux ! Les micro-intervalles, à la mode, ne furent pas perçus et le texte de présentation du programme complètement expulsé des esprits. Le texte du poème fit sourire les rationalistes froids que nous sommes. Pourtant, c'est une célébration poignante, une incantation désespérée à ce qui pourrait succéder à « la froide raison occidentale » (extrait du poème de Paul Méfano). Après un début des plus réussis plongeant dans l'atmosphère sonore si particulière, chaude et vibrante de Méfano, la conclusion ne s'impose pas dans l'acmé si nécessaire qu'on attend, qu'on espère, dans un besoin quasi physiologique. L'Orchestre National, fatigué, blasé, n'avait pas daigné bisser cette œuvre en 1970. L'Orchestre Symphonique de Bordeaux, en pleine forme, a redonné avec vigueur La Cérémonie, sous l'énergique direction de M. Tabachnik.

Henri Besançon

La solennité sauvage de La Cérémonie produisit, cette fois encore, une impression extra-ordinaire. Le pathétique des sonorités, la parure qu'apportent les voix, la pression émotionnelle, la magnificence sensorielle de l'ensemble exigeaient une reprise. Lors de la première audition, il y a deux ans, l'Orchestre national de l'O.R.T.F. avait refusé de rejouer cette pièce. L'Orchestre Symphonique de Bordeaux se plia volontiers à l'invitation du maître de cérémonie.

Rudolf Hohlweg, Süddeutsche Zeitung

Concerto pour violoncelle de Cristobal Halffter - mercredi 24 mars 1976

Interprété par l'Orchestre des Pays de la Loire et le soliste Siegfried Palm, sous la direction de Giuseppe Sinopoli. Représentation à la Salle de Théâtre du Casino Municipal en création française.

Le compositeur

Cristobal Halffter a fait ses études musicales en composition et direction d'orchestre à Madrid. En 1958, il compose sa première œuvre de musique sérielle : la sonate pour violon. Il noue des contacts avec Iannis Xenakis et Luciano Berio. Professeur puis directeur au Conservatoire de Madrid, il travaille ensuite en Hollande puis à Berlin et reçoit des commandes pour la radio de Hambourg et pour l'O.N.U. Il reçoit une bourse de la Fondation Ford en 1969 et des commandes de la Fondation Gulbenkian. Il poursuit parallèlement une carrière de chef d'orchestre et effectue une tournée de concerts au Mexique.

L'œuvre

Le Concerto pour violoncelle de Cristobal Halffter est le fruit d'une commande de l'État espagnol. Il a été exécuté pour la première fois au Festival International de Musique et de Danse de Grenade en 1975. Son dédicataire et créateur est le violoncelliste Siegfried Palm. Cristobal Halffter s'est refusé à livrer un commentaire de son œuvre au motif que l'auditeur « doit pouvoir conserver la liberté suffisante d'entendre, de capter, de comprendre ce qui lui est offert, à l'abri de tout conditionnement. »

Le critique musical Jacques Lonchampt, dans Le Monde du 27 mars 1976 nous livre ce qu'il a « entendu » et « capté » à l'audition de ce concerto : « Il débute lentement, par des gestes d'archet dans le silence, de petits tremolos suraigus, un pizzicato grave, puis des traits acrobatiques en tous sens, de forts raclements polyphoniques. L'orchestre entre ensuite comme un prolongement, une résonance, une amplification de certains sons, la coloration des ondes émises par le violoncelle, et devient parfois le partenaire de batailles frénétiques. Cette partition d'allure rhapsodique, aux mouvements imprévisibles, mais toujours vigoureusement écrite, inspirée, pleine de bruits, de vitalité et de sens, s'achèvera, après de grandes aurores boréales des bois, des cuivres et de la percussion, dans le silence, comme elle a commencé. »

L'interprète

...Siegfried Palm, un petit homme passionné et rageur qui arrache à son instrument, avec une aisance absolue, des sons d'une insidieuse beauté...

Florence Mothe, Sud-Ouest - 26 mars 1976

Siegfried Palm, invité d'honneur du 13e festival de Royan, est un prodigieux "entraîneur" de musique, qui fait corps avec son violoncelle et lui arrache des accents, des sanglots, des chansons, des sonorités incroyables d'humanité et de lyrisme. Le Concerto pour violoncelle de Halffter le moins intellectuel qui soit, fait pour la main et pour l'oreille, lui convient à merveille, comme un miroir où il se reconnaît.

Jacques Lonchampt, Le Monde - 27 mars 1976