Un Dieu, un Roy, une Foy, une Loy

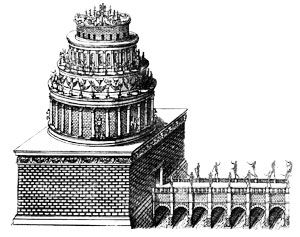

Édifice unique dans l'histoire de l'architecture, Cordouan peut s'enorgueillir d'être le seul phare qui soit traité comme un monument à part entière. à la difficulté technique de bâtir dans un endroit des plus inhospitaliers, s'est ajoutée l'absence de tout précédent. Le phare mythique d'Alexandrie n'étant plus qu'un souvenir lointain, malmené par la légende et l'imaginaire, Louis de Foix a dû mettre au point un concept architectural novateur, en combinant plusieurs formes qui font référence au monde romain. L'idée du jeu d'étages successifs associé à la représentation des phares les plus connus au xvie siècle, trouve sa justification dans la représentation de deux grands modèles antiques : les mausolées d'Auguste et d'Hadrien. Leur forme a sans aucun doute marqué les grands théoriciens de la Renaissance, comme le montre, par exemple, le « temple de Jupiter » dessiné par Androuet du Cerceau, où le jeu d'étages en retraits successifs, la hiérarchie établie entre les colonnes et les pilastres, et la coupole à gradins couronnée par une lanterne en forme de tempietto sont autant d'éléments qui renvoient à la composition extérieure de la tour voulue par Louis de Foix.

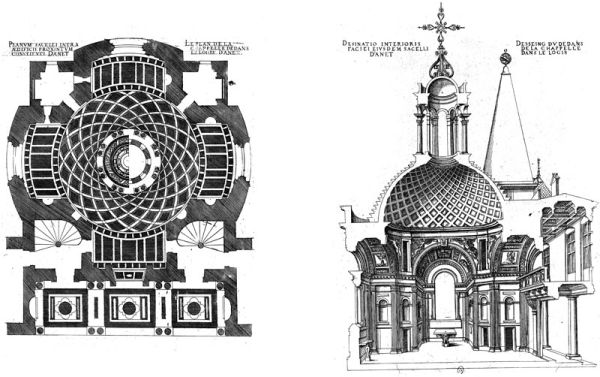

Comme l'indique le programme arrêté en 1584, sous le règne d'Henri III le seul fait de bâtir un phare en pleine mer aurait dû susciter l'admiration de tous. Le changement de parti qui s'opère en 1593, quand Henri IV opte pour une construction grandiose couronnée par une chapelle surmontée d'un dôme à caissons et à lanterneau évoquant celle bâtie quelques années auparavant par Philibert Delorme au château d'Anet (Eure-et-Loir), prend tout son sens quand Louis de Foix affirme vouloir faire de Cordouan le « plus beau phanal d'Europe », à la « louange et mémoire perpétuelle » du monarque dont il sert la cause. Cette ambition explique un parti architectural hors norme qui s'inscrit dans la grande histoire de l'art, comme un chaînon essentiel entre l'antiquité et l'époque classique. Elle explique également une symbolique complexe qui glorifie le roi martyr (Henri III), exalte la légitimité de son successeur (Henri IV), tout en associant ces deux ennemis jurés des guerres de religion grâce aux deux bustes placés de part et d'autre de la porte d'entrée, ou à une série d'emblèmes monarchiques et de chiffres royaux à l'intérieur de la chapelle.

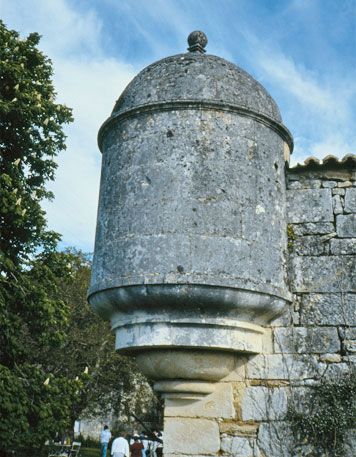

Presque inaccessible au commun des mortels, cette extraordinaire tour, qualifiée sitôt son achèvement de « huitième merveille du monde », décline un programme monarchique dont l'ampleur - qui devait donner à ses initiateurs l'occasion de « rivaliser avec les plus fameux maîtres de l'antiquité » - n'aura d'égale que sa confidentialité. Il n'est pas étonnant, dès lors, que cette conception soit restée sans effet à l'échelon local, à une époque de pacification toute relative, où les mentalités demeurent encore très marquées par la tragédie des guerres de religion. D'ailleurs leurs derniers avatars se feront sentir encore quelques années après l'allumage du premier feu de Cordouan, lorsque éclateront les sièges de Saint-Jean-d'Angély (1621), de Royan (1622) ou de La Rochelle (1627-1628). Contraint d'admirer le phare de loin, le gentilhomme saintongeais du règne de Louis XIII retiendra plus volontiers l'aspect technique de la construction : son anneau circulaire à échauguettes qui forme, à sa base, un robuste rempart contre le pire ennemi qui soit, l'océan en furie. Ainsi, à l'époque où Louis de Foix s'évertue à établir dans les conditions les plus difficiles un joyau ostentatoire de pierres, la noblesse locale ne pense qu'à une chose : se mettre à l'abri derrière quelque tourelle, bretèche et autre échauguette, capables de résister à un éventuel coup de main. Attribuable aux équipes de Louis de Foix ou de son successeur, François Beuscher, le château de Saint-Seurin-d'Uzet, campé sur une falaise de la rive droite de la Gironde, n'échappe pas à cette règle !