Si vous avez manqué le début...

En septembre 1944, les Allemands, harcelés par les FFI (Forces Françaises de l'intérieur) s'enferment dans la Poche de Royan. La ville et ses environs, où vivent encore près de 2000 civils, sont occupés par l'ennemi et encerclés par les FFI, comme La Rochelle et la Pointe de Grave. Les alliés qui préparent l'attaque de ces réduits allemands, ont demandé des opérations de soutien aérien. Mais l'opération Indépendance, fixée au 10 janvier 1945, est reportée, sans que les bombardements prévus soient annulés.

Nuit d'enfer

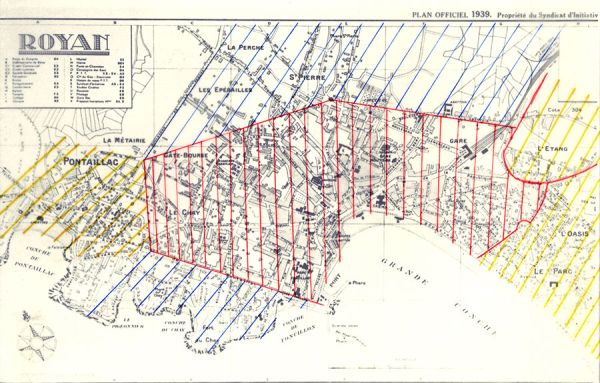

Le 4 janvier, alors que les bombardements sur l'Allemagne (Brême) sont annulés pour cause de mauvais temps, l'état major du Bomber Command décide d'envoyer les bombardiers sur Royan qui est une "secondary target", une cible non prioritaire. L'organisation du raid avec le briefing des équipages s'achève à 17h. L'objectif est de "détruire une ville solidement défendue par l'ennemi et occupée par des troupes allemandes seulement". Le nom de Royan n'est pas mentionné, par mesure de sécurité. La zone à bombarder est identifiée par les coordonnées Lambert « 372753 » en plein centre-ville. Le sort des 2 225 "empochés royannais" est scellé.

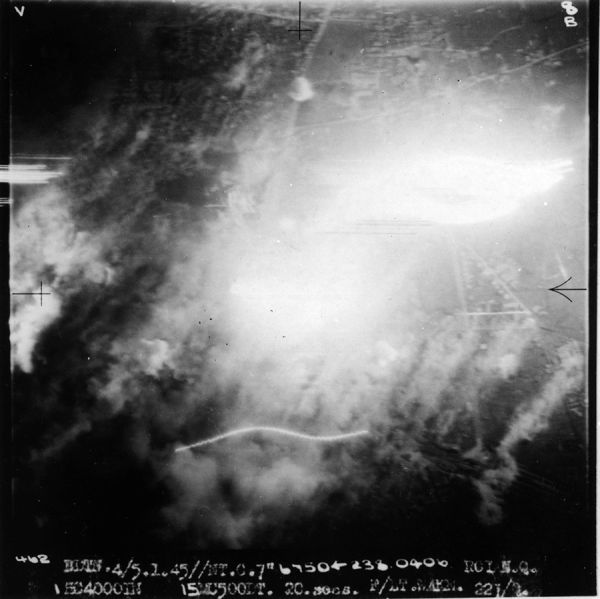

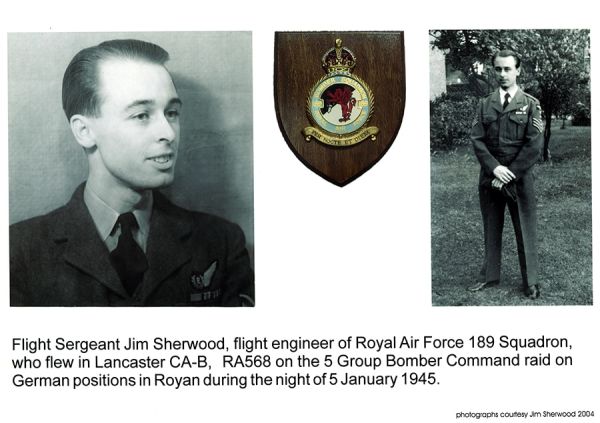

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1945, une escadre aérienne alliée (Anglais et Canadiens de la Royal Air Force) de 347 bombardiers de type Lancaster largue sur la ville de Royan, éclairée comme en plein jour au moyen de fusées, plus de 1 500 tonnes de bombes ordinaires dont 285 énormes bombes de 2 tonnes très meurtrières et 14 tonnes de bombes incendiaires, en deux vagues. Les bombes de 2 tonnes sont appelées "blockbusters" ou "cookies" , termes inventés par la presse faisant référence à leur capacité explosive. Elles peuvent en effet éventrer des pâtés de maisons et le souffle d'explosion est si puissant qu'il arrache les toits des maisons. Lors de la 1re vague, 217 quadrimoteurs Avro Lancaster du 5e groupe de bombardement de la RAF larguent leurs bombes de 4h à 4h15. Lors de la 2e vague, 124 bombardiers survolent la ville de 5h30 à 5h45.

Lorsque la deuxième vague s'éloigne enfin, plus de 1 000 victimes, morts ou blessés, gisent sous les décombres. Les survivants, à demi-nus, commencent à mesurer l'étendue de leur malheur : « hormis quelques pans de mur, il ne restait de la ville qu'un tas de pierres recouvert de neige » (Amiral Meyer). Il neige en effet à Royan et la température avoisine - 10°. Le centre-ville n'existe plus, seul le clocher de l'Église Notre-Dame se dresse encore au milieu des ruines de 5 000 maisons.

Ce bombardement a décimé la population civile (442 morts et plus de 400 blessés). La technique meurtrière utilisée à Royan est la même que les bombardements de terreur sur les villes allemandes. Elle s'effectue en deux temps, la ville étant anéantie sous un « rolling carpet bombing », un tapis roulant de bombes. La seconde vague est plus meurtrière avec des bombes de 2 tonnes destinées à tuer le plus grand nombre de personnes : ennemis, civils ou militaires occupés à secourir les victimes de la 1re vague. L'ennemi ne compte que 47 victimes et aucun ouvrage militaire allemand n'a été touché. 7 avions alliés ont été perdus au cours du raid et 34 aviateurs ont péri.

Les première et deuxième vagues minute par minute

La première vague

À 0h30, la 1re vague décolle de ses bases du sud-est de l'Angleterre et vole entre 2 000 et 3 000 mètres d'altitude. Le voyage se fait sans anicroche. La zone à bombarder est repérée avec précision grâce à 7 Mosquito qui larguent des « target indicators » (fusées) vertes confirmées par des rouges.

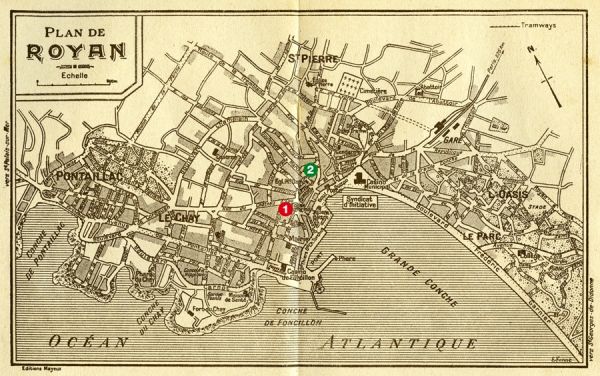

Les bombardiers arrivent du nord. La carte utilisée n'est pas celle remise à Royan en décembre, mais un plan, le numéro 4250, au 1/50 000 du Waroffice de 1944, sur lequel figure la Pointe de Grave, Cordouan, Meschers, St Palais, et Royan inscrit en tout petit. L'objectif est choisi sur une photo de reconnaissance ou sur le plan de Royan n° 4234 du Waroffice de 1945 « Royan Port Area ». À 3h48, soit 12 min avant l'heure fixée pour le bombardement, la première vague arrive sur l'objectif en avance d'une minute. Le vent de nord-est fort, de 60 à 70 km/h, est déterminé par plusieurs Mosquitos chercheurs de vent et la valeur moyenne est calculée et transmise aux 20 Lancasters éclaireurs. Ceux-ci sont équipés de 4 indicateurs d'objectifs. Il s'agit de 60 fusées vertes d'une longueur de 30 cm contenues dans un cylindre-enveloppe d'une bombe de 250 kg. Un fusible barométrique déclenche leur éjection à environ 3 000 pieds pour une précision au sol de 100 m. Avec une éjection à 1 500 pieds, la précision est de 60 m. La précision balistique de l'enveloppe est supérieure aux chandelles. Ces fusées brûlent au sol pendant 3 min. Certaine sont munies d'un détonateur à retardement de façon à prolonger le marquage. On retrouve aussi des fusées à combustion lente jusqu'à 7 min.

Ensuite les illuminateurs, une autre formation d'éclaireurs, lâchent des fusées éclairantes blanches au-dessus de la zone délimitée par les fusées vertes. Ces fusées éclairantes fonctionnent sur le même principe que les indicateurs d'objectif. Lâchées à basse altitude, elles se consument très lentement au cours de leur descente. La tâche, délicate, est rendue encore plus difficile par l'obscurité, le vent et les tirs très précis de la DCA allemande. Un incident technique, la fusée ne s'ouvre pas ou ne se décroche pas, et l'illumination est mauvaise et dispersée. Quelques fusées sont trop au sud, vers la mer, et d'autres hors des objectifs.

Les Mosquitos larguent alors à 3h54 leurs petites bombes remplies de fusées éclairantes parachutes. Un second passage, puis un troisième sont également ordonnés, avec en particulier un lâcher plus précis sur le port. On accuse alors un retard de quelques minutes dans la poursuite des opérations. Le premier marquage par les indicateurs verts ainsi que l'éclairage de la ville « comme en plein jour » ne sont pas suffisants pour obtenir une bonne concentration des bombes sur l'objectif. La précision est indispensable car les Lancasters sont obligés de rester à haute altitude pour leur sécurité par rapport à la DCA. Les Mosquitos volent à basse altitude sous l'auréole lumineuse et posent les marqueurs rouges sur le Lambert « 372 753 », le cimetière au nord de la ville. Ils connaissent la cité grâce à l'examen des photos aériennes dont ils ont mémorisés les détails la veille. Il a fallu 12 min pour mener à bien la mission. L'attaque est repoussée de 2 min sur l'heure H.

Les Lancasters arrivés les premiers sur la ville à 4h00 doivent effectuer un tour au-dessus de la presqu'île d'Arvert. L'attaque est prévue de 4h00 à 4h10, mais la plupart vont rester au-dessus de Royan plus longtemps. Par vagues successives, les bombardiers viennent tour à tour en un ou deux passages, larguer leur chargement de bombes sur l'aire qui leur a été assignée (7 secteurs à traiter autour du marquage rouge) par le maître bombardier (master bomber). Ceux arrivés en premier et qui ont effectué un tour d'attente reviennent parfois en sens inverse au cap initial. Les consignes élémentaires de sécurité ne sont pas respectées. Il arrive que des bombes tombent très près d'autres appareils qui passent juste au-dessous, et il faut de plus éviter les collisions.

Le rapport de 4h15 décrit un bombardement bien concentré, avec des dommages étalés et sévères. Des brasiers sont allumés en quelques points.

La 1re vague a subi des pertes à cause de tirs très intenses de la DCA. Un Lancaster PD 292 explose en plein vol. Trois autres sont volatilisés au-dessus de Royan : le PB 695 tombe en plein centre ville sur l'immeuble Fouquet, le Lancaster ND 728 tombe dans l'estuaire et le Lancaster PB 617 explose également en plein vol.

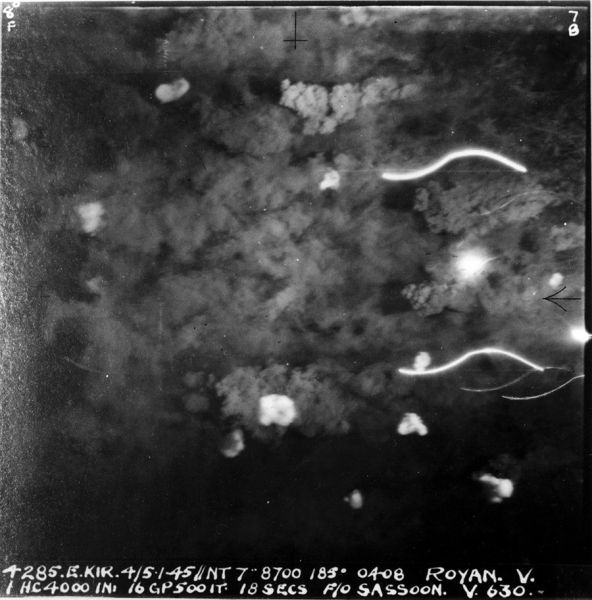

La deuxième vague

La 2e vague est effectuée par le 1er et le 8e groupe de bombardement. Le 1er est la force principale de bombardement, et le 8e est composé des éclaireurs. Elle est prévue à 5h30, 1h30 après la première. 126 Lancasters ont décollé des bases d'Angleterre dans un ciel chargé de cumulus. Le cap est mis au sud et le vol se fait à une altitude de 4 000 m, direction Tours. 28 éclaireurs précèdent les 98 quadrimoteurs avec un maître bombardier.

Le marquage de l'objectif est différent : les incendies permettent plus facilement l'identification. Mais l'avertissement a été donné au briefing de ne pas se faire tromper par des feux dans les bois environnant la ville. Cette fois, il n'y a pas d'indicateur d'objectif vert. Une procédure d'illumination générale par des chapelets de fusées éclairantes illumine une nouvelle fois la ville par des milliers de chandelles 6 min avant l'heure fixée pour le second bombardement. Cet éclairage artificiel permet d'identifier la ligne côtière et le cœur de ce qui reste de la ville. Le maître bombardier va repérer le point de visée principale au milieu des ruines et marquer le sien plus près du marché central. Aidé de deux autres équipage et de son adjoint, il dispose en tout de 16 indicateurs d'objectif rouge lâchés à une altitude de 2 000 à 3 000 mètres, 4 minutes avant l'heure H un peu trop au sud-est. Des rectifications sont faites et le marquage s'améliore. La dernière phase à accomplir du marquage à vue est faite par 4 avions dits « centreur visuel » qui lâchent leur marqueurs vert sur l'indicateur rouge le plus proche du point de visée, créant une superposition de taches de couleurs. Le bombardement commence à l'heure prévue. La défense antiaérienne est pratiquement inexistante. Le bombardement est intense, précis, meurtrier.

« Sauver les blessés, laisser les morts sur place »

Au matin du 5 janvier 1945, au milieu des décombres que le jour dévoile, les Royannais sont de nouveau livrés à eux-mêmes. Les Allemands, pour lesquels le bombardement annonce l'attaque de la ville, attendent pendant deux jours l'arrivée des troupes françaises, avant d'accepter de demander du secours au commandement français, qui découvre, à cette occasion, les effets désastreux d'un bombardement dont il a eu connaissance tardivement.

Pendant trois jours, les Royannais sont réduits à se porter secours entre eux. Dès la fin de la première vague, les survivants qui pouvaient se déplacer, avaient commencé à secourir les blessés quand ils ont été surpris, parfois tués, par le second bombardement. Le maire Lanteirès donne les consignes d'urgence : « Sauver les blessés, laisser les morts sur place ».

Dans les premières heures, les rescapés sont soignés à la clinique Sainte-Marthe à Pontaillac, à l'Institut collégial (collège Zola), dans le Parc. La villa « Les Palmiers », avenue de Pontaillac (actuelle mairie de Royan), est aménagée en infirmerie de fortune. Le « Clair de Lune », maison close située à la périphérie de la ville, accueille les victimes, les sœurs de l'hôpital Marie-Amélie venant y donner les premiers soins.

Le 5 janvier, dans l'après-midi, les civils sont dirigés vers des centres d'accueil en périphérie de Royan (La Roche, Maine-Geoffroy, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Palais-sur-Mer), de même que les malades et les blessés de la clinique Sainte-Marthe qui sont dirigés vers Saint-Palais-sur-Mer. Les victimes sont également accueillies à l'hôpital civil des Mathes. Le pasteur Besançon constate la grande solidarité qui règne dans la poche : "Beaucoup de misère, beaucoup d'amour !"

Pour les Allemands, les pertes humaines et militaires sont pratiquement nulles, au regard de l'ampleur du bombardement. Aussi, lors de l'entrevue avec le commandant Meyer, l'amiral Michahelles, commandant de la forteresse de Royan, déclare qu'il ne comprend pas « pourquoi la ville a été entièrement détruite sans qu'aucun objectif militaire n'ait été atteint ».

Pour Radio Londres, que les Royannais peuvent capter, l'opération est un succès. La ville qui était depuis longtemps évacuée et abritait des milliers d'Allemands (il y en avait peu en ville même) et de collaborateurs a subi un bombardement précis... les pertes allemandes sont énormes... Le pasteur Besançon raconte à quel point ces fausses nouvelles ont provoqué l'abattement des survivants. Dès que les généraux français et les alliés prennent connaissance de la catastrophe, les messages triomphalistes cessent, la polémique s'engage entre eux mais "le mur du silence se construit autour de la cité martyre" précise le pasteur Besançon.

L'arrivée des secours

Le 8 janvier 1945, l'amiral Michahelles autorise l'entrée des secours extérieurs. Une trêve illimitée est conclue avec le colonel Adeline. Des équipes médicales et un grand nombre de voitures sanitaires arrivent à Royan ainsi que des vivres et des vêtements pour les sinistrés. Le plus urgent est de déblayer les décombres car les rues n'existent plus, pour arriver à circuler et à évacuer les blessés vers les structures sanitaires de la périphérie et vers la gare de Saujon pour une évacuation vers Saintes en train sanitaire. Des marins pompiers venus de La Rochelle aident au déblaiement, aux côté des Allemands et des civils. Sur place, deux futurs maires de Royan s'occupent de l'organisation des secours : Pierre Lis, vice-président du Comité départemental de la Libération clandestine (maire de Royan de 1979 à 1983) et le capitaine Hubert Meyer, commandant du 2e bureau, d'origine alsacienne, mais dont la famille est installée à Royan (il sera maire de la ville de 1959 à 1965). Ce dernier avait reçu pour mission, sur le front du Sud-Ouest, de mener les pourparlers avec le commandement allemand, pour limiter les actions militaires et les affrontements entre FFI et Allemands, pour protéger, ravitailler et évacuer les populations civiles et pour sauver de la destruction les trois ports de l'Atlantique (La Rochelle, Rochefort et Royan). En mai 1945, il recevra la capitulation de l'amiral Schirlitz qui remet la forteresse de La Rochelle aux Forces Françaises, sans avoir procédé à la destruction des installations portuaires.

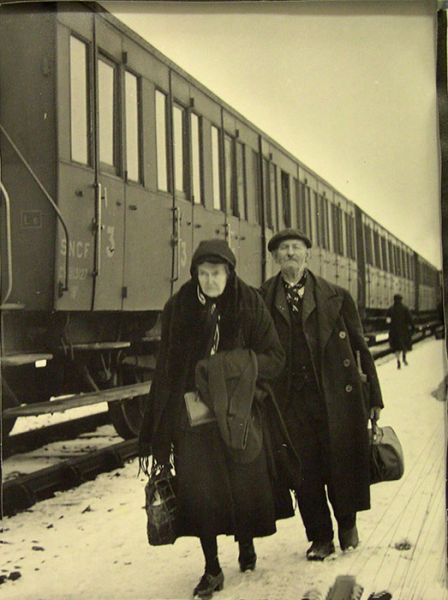

Nouvelles évacuations

Lors d'une entrevue avec l'amiral Michahelles, le 12 janvier 1945, le commandant Meyer, en raison du bombardement, demande l'évacuation de tous les habitants de la poche. Le 14 janvier 1945, il est décidé que toutes les personnes non retenues de force par les Allemands (condamnées pour résistance, nécessaires au déblaiement) seront évacuées. Le nombre de personnes restantes sera indiqué le 18 janvier. Des mesures seront prises pour les protéger des bombardements. Les évacuations commencent le 17 janvier. Le 26 janvier puis le 8 février, les trains repartent à moitié vides. Les habitants désignés se sont dérobés, à l'instigation des maires des localités. Le commandement français décide de ne plus envoyer qu'un train le 15 février qui repart lui aussi presque à vide. Malgré l'horreur de la situation, la population se cramponne au peu qui lui reste. Si la ville de Royan est totalement désertée, il demeure environ 4 000 personnes dans la poche.

Quant aux Résistants qui comptent dans leurs rangs plusieurs victimes, leur première préoccupation est d'éviter d'être évacués pour continuer leur action dans la ville et reformer une organisation efficace.

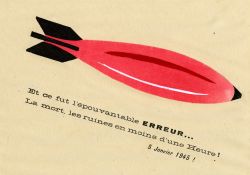

Ce bombardement est une tragique méprise, nul ou presque n'en doute. Mais qui sont les responsables ? Encore aujourd'hui, la controverse reste ouverte.

Ce bombardement est une tragique méprise, nul ou presque n'en doute. Mais qui sont les responsables ? Encore aujourd'hui, la controverse reste ouverte.